|

近日,有网友发视频称云南丽江“荒野之国”景区画风诡异,其中,人体蜈蚣与三面女孩等作品让人观感不适。景区工作人员在接受媒体采访时称,荒野之国系小刀为其女儿打造的童话王国,主打“梦幻温馨”,而网络差评是部分博主故意调色所致。

荒野之国景区内部分引发争议的雕塑作品

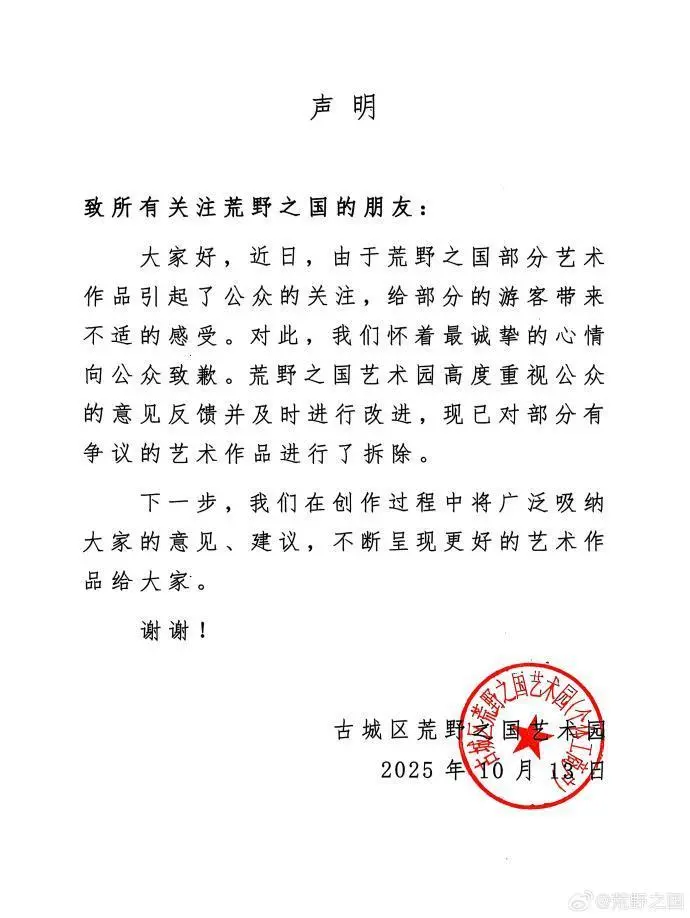

10月13日晚,丽江荒野之国艺术园方面发布声明,向公众表示诚挚歉意。园方表示,高度重视游客意见,已对部分存在争议的艺术作品进行拆除整改。荒野之国艺术园称,今后将在创作过程中广泛听取社会各界意见与建议,持续优化作品呈现,以更好的艺术体验回馈公众。(据10月14日九派新闻)

“荒野之国”的这些雕像,究竟是触动心灵的先锋艺术,还是惊悚猎奇的恐怖景象,网络舆论各执一词。景区最初回应称,博主使用暗色调滤镜放大了视觉冲击,导致作品原意被曲解。也有游客表示,此前带孩子去过荒野之国,“完全没觉得恐怖”。但是,滤镜可以改变色调,却无法改变作品本身的形态,仅就视频所呈现的画面来看,无论是“人体蜈蚣”还是“三面女孩”,看上去都很难与景区所宣传的“梦幻温馨”联系起来,反而是荒诞惊悚之感扑面而来,别说是未成年人了,接受度弱一点的成年人,都有可能被吓到。

其中最受争议的“人体蜈蚣”雕像,是景区创始人“乔小刀”以二手玫瑰乐队主唱梁龙为原型做成的,人首虫身、有一连串的手足、头上还有2只角,刚做成的时候就已经有不少网友发贴表示“太抽象”“原谅我不懂艺术”。据相关报道,包括这一雕像在内的整个场地、场景及艺术装置,都是为梁龙9月10日的演唱会量身打造的,也就是说,这本身就是一场指向性非常强的联动,熟悉和喜欢二手玫瑰风格的人、梁龙的粉丝或许会觉得很新奇、很好玩,但是对于不了解这一背景,也不太能接受这种风格的游客而言,这就不是惊喜,而是一种“惊吓”。

梁龙本人与正在建造中的雕像合影(图源:澎湃新闻)

“乔小刀”身为创作者,为女儿打造童话世界的初衷很温暖,喜欢梁龙夸张独特的风格也无可厚非,但公共景区并不是其个人的专属领域,而是面向所有人的开放空间。游客买票进入,就与这些装置艺术建立起一种情感,他们期待的是拍出美照、愉悦身心、启迪思考,而不是反复怀疑自己的审美,甚至受到不良的心理冲击。

这次争议也反映出当前公共艺术领域的一个普遍困境:艺术家的创作自由与公众的审美标准究竟该如何协调?有人认为艺术需要多元共存,自由表达,这话没错,但多元不意味着无限制。尤其是在文旅融合的背景下,公共艺术更应当成为连接不同群体的桥梁,而不是制造对立和隔阂。个人创作一旦进入公共领域,就需要在自我表达与公共接受度之间找到平衡。艺术可以先锋,可以批判,但当它成为大众消费的对象时,就不能完全忽视普通人的情感需求和审美习惯。

众说纷纭之中,景区最终选择了拆除争议作品,这表明景区认识到了公共艺术必须考虑大众观感的重要性。同时,网友提出的明确分区提示、增设创作解读等建议,也为景区优化公共艺术展示提供了思路。通过合理分区,可以让不同风格的艺术作品找到各自的受众;而创作解读则能帮助游客更好地理解艺术家的意图,减少误解。毕竟,公共艺术的生命力,在于它能在传递创作者思想的同时,引发观者的情感共鸣而非排斥,而理解是接纳的第一步。

让大家花钱去体验的公共艺术,可以是独一无二的“逆流”,但不能脱离大众感知的河床,可以追求风格突破,但不能放弃对公共体验的敬畏。“荒野之国”引发的这场争议,也值得整个行业警醒和思考。

来源:极目新闻

|